「怖い話を聞くと背筋が寒くなる」ということで、日本では夏の風物詩となっている怪談話。

「一枚…二枚…」と皿を数える声が響く『皿屋敷』や、『四谷怪談』のお岩さんなどは、ほとんどの方がご存知なのではないでしょうか。しかし、どんなお話だったかうろ覚えの方も多いのでは?そこで、今回のエキストラ特集では、一歩突っ込んだ怪談を知って涼んでいただくべく、平安時代から明治時代までの古典怪談を中心に、原典やあらすじ、幽霊画などをご紹介したいと思います。

∏∏∏∏∏∏今昔物語集 巻第27・本朝付霊鬼 平安時代末期∏∏∏∏∏∏

作者不詳の説話集『今昔物語集』は、天竺(インド)、震旦(中国)、本朝(日本)の3部で構成されています。3部とも、冒頭で「因果応報譚」などの仏教説話を紹介し、その後に物語が続くという形になっています。本朝の部27巻は、幽霊や鬼、妖怪などが出てくる「霊鬼」という怪異譚集です。ここでは、その中の一話を読んでみましょう。

∏∏∏∏∏∏冷泉院の東洞院の僧都殿の霊の語 第四∏∏∏∏∏∏

昔、冷泉院の南の東洞院の東の角に、気味の悪い屋敷があった。誰も住んでいない屋敷は「僧都殿」と呼ばれていた。僧都殿の向かいの冷泉院の北には、左大弁の宰相・源扶義という男の屋敷があった。左大弁の屋敷から僧都殿を見ると、戌亥の隅(北西の角のことで、鬼が逃げ込む方角と言われていた)に、高い榎(えのき)の木が見えた。そして毎夕、僧都殿の寝殿の前から真紅の単衣が現れ、榎の木の方へ飛び、梢を登るのだった。怖ろしい光景だったので周辺には誰も近寄らなかったが、ある日、左大弁の屋敷で宿直をしていた屈強な男が、真紅の単衣が飛ぶのを見て「あの単衣を射落してみせよう」と言った。周囲の人々は「できるわけがないだろう」などと男をけしかけ、煽った。男は意地になり「見ていろ、必ず射落としてやる」と言った。

次の日の夕方、男は僧都殿へ行き、南側の簀の子に上がって例の単衣が飛ぶのを待った。すると、東にある竹が少し生えた場所から、真紅の単衣が飛んだ。男は矢を弓につがえ、強く引いて射かけると、矢は単衣の中心を貫いた。しかし、単衣は矢を突き立てたままで、いつものように榎の梢を登っていった。不思議に思って矢が当たった辺りに行くと、その地面には大量の血が広がっていた。 讃岐守の屋敷に帰った男は、男をけしかけて煽った人々にこの出来事を語った。それを聞いた人々は、とても怖ろしいと思った。男はその夜、就寝中に死んでしまった。男をけしかけた人々や、後で話を聞いた人々は、「なんとつまらないことで死んだものだろう」と男をそしった。この話は、人間にとって命は何よりも大事だが、この男のようにつまらないことに意地を張って死んでしまうこともある、という教訓として語り伝えられている。

∏∏∏∏∏∏雨月物語 江戸時代後期∏∏∏∏∏∏

日本や中国の古典を参考にした9編の怪異小説が収められた5巻からなる読み本で、作者は上田秋成(1734〜1809)。ここでは、中国の古典『古今小説』をもとにした一編「菊花の約(ちぎり)」をご紹介しましょう。

菊花の約

戦国時代、播磨国加古(兵庫県加古川市)に、左門という儒学者がいた。母と二人暮らしで、清貧を好む男だった。ある日、友人の家に行くと、友人が助けた行きずりの武士が病で伏せっていた。武士は赤穴宗右衛門という軍学者。彼は、故郷の出雲国の主・塩冶掃部介が尼子経久に討たれたと聞き、近江国から帰郷するところだった。やがて、宗右衛門は起き上がれるようになり、見舞いに訪ねてくる左門と学問について語り合った。互いに話が合い、友人同士となり、さらに義兄弟の契を結んだ。年上の宗右衛門は兄、左門は弟になった。左門は宗右衛門を家に連れ帰って母に紹介し、三人は親しい時を過ごした。 初夏になり、すっかり回復した宗右衛門は、塩冶掃部介の様子を見に出雲へ帰郷することにした。左門には、九月九日、菊の節句に戻って来ると約束した。時は過ぎて九月九日となった。その日、左門は朝から宗右衛門を迎えるための料理や掃除をし、母が落ち着きなさいと言うのも聞かず、そわそわしながら家の外に立って待っていた。何人もの旅人が家のそばの道を通り過ぎたが、その中に宗右衛門の姿ははなかった。とうとう夜中になり、諦めて家に入ろうとした時、宗右衛門がやって来た。左門は喜んで迎えたが、宗右衛門は、出された酒や料理を嫌がったり、雰囲気が影のようだったりと、どうも様子がおかしい。訳を尋ねた左門に、宗右衛門は「自分は実は幽霊である」と告白した。 宗右衛門は続けてこう言った。「出雲に帰ると、塩冶掃部介を討った尼子経久が、自分の従兄弟の赤穴丹治を使って自分を監禁し、外に出られないまま9月9日になってしまった。『人一日に千里をゆくことあたはず。魂よく一日に千里をもゆく』という言葉を思い出し、約束を守るために自害した。そして幽霊になってここまで来たのだ」語り終わると、左門に別れを言い、どこかへ消え去った。 次の日、左門は出雲へ旅立ち、宗右衛門の従兄弟の丹治に会った。左門は、魏の公叔痤の故事を例に挙げ、それに比べて丹治には信義がないと責め、丹治を斬り殺した。その後、左門は行方をくらませたが、丹治の主君の尼子経久は、宗右衛門と左門の信義に感心し、跡を追わないことにした。

皿屋敷 江戸時代中期〜

皿屋敷の話には、播州姫路の皿屋敷、出雲国松江の皿屋敷、土佐国幡多郡の皿屋敷など、いろいろなパターンがあります。その中で、最も有名なのは『番町皿屋敷』。これは、1756年に講談師の馬場文耕が描いたと言われる『皿屋敷弁疑録』が元になっています。

番町皿屋敷

昔、牛込御門内五番町にある吉田屋敷の跡地一角に、火付盗賊改・青山播磨守主膳の家があった。その家には菊という名前の召使いが奉公していた。 承応二年(1653年)の正月二日、菊は主膳が大事にしていた皿十枚のうち、一枚を割ってしまった。怒った主膳の奥方は菊を責めたが、主膳は「それでは手ぬるい」と、皿1枚の代わりとして菊の中指を切り落とした。その上「手打ちにする」といって監禁してしまった。菊は縄を付けたまま監禁されていた部屋を抜け出し、裏の古井戸に身を投げた。その後、古井戸の底から「一枚…、二枚…」と皿を数える女の声が、毎晩のように屋敷中に響き渡るようになった。 やがて奥方は子を産んだが、その子には右手の中指がなかった。そして、この出来事は公儀の知るところとなり、主膳は屋敷を含めた所領を没収されてしまった。しかし、その後もまだ屋敷内で皿を数える声が続いているというので、公儀は小石川伝通院の了誉上人に鎮魂の読経をするよう依頼した。 ある夜、上人が読経していると、皿を数える声が「八枚…九枚…」と聞こえてきた。すかさず上人は、「十」と付け加えた。菊の霊は「あらうれしや」と言って消えた。

四谷怪談 江戸時代中期〜

四谷怪談は、元禄時代(1688〜1704年)に起きたとされる出来事が収められた『四谷雑談集』(1727年)をもとに創作されたと言われています。舞台は、江戸の雑司ヶ谷四谷町(豊島区雑司が谷)。「貞女の岩が、夫の伊右衛門に殺され、幽霊になって復讐する」という物語をベースにいろいろなパターンがあり、歌舞伎や落語の題材にもなっています。ここでは『四谷雑談集』と、最も有名な鶴屋南北の『東海道四谷怪談』を比べてみましょう。

四谷雑談集

四谷に住む御先手鉄砲組同心、田宮又左衛門には、岩というひとり娘がいた。岩は容姿と性格に難があったため、中々結婚相手が決まらなかったが、岩の結婚仲介人が、浪人の伊右衛門という男を上手く騙し、婿養子として田宮家に入れた。しかし、岩の夫となった伊右衛門は、自分の上司である与力の伊東喜兵衛の妾に惹かれてしまう。妾は妊娠していたが、旦那の喜兵衛は、妾を伊右衛門に押し付けたかった。そこで、伊右衛門と喜兵衛は共謀し、岩を騙して田宮家から追い払った。岩は、騙されたことを知って怒り狂い、行方をくらました。その後、田宮家には不幸ばかりが続くようになり、ついに断絶した。家の跡地では怪異な出来事が起こるようになり、それを鎮めるために於岩稲荷が建てられた。

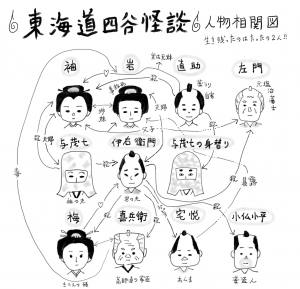

東海道四谷怪談 (初演は1825年の江戸中村座)

元塩冶藩士、四谷左門には岩という娘がいた。岩の夫、伊右衛門は行いが悪く、岩は左門の命令で実家に連れ戻されていた。伊右衛門は、岩と復縁したい旨を左門に訴えるが、左門は伊右衛門が過去に公金を横領したということを理由に首を縦に振らない。そこで伊右衛門は、辻斬りの仕業に見せかけて左門を殺してしまった。同時刻、その場所では、岩の妹、袖に惹かれていた薬売りの直助という男が、袖の夫、佐藤与茂七を殺していた。そこに岩と袖が通りがかり、左門と与茂七の死体を見つけて嘆き悲しんだ。伊右衛門と直助は、岩と袖に「二人の父と夫の仇を討ってやる」と言いくるめ、伊右衛門と岩は復縁し、直助と袖は同居することになった。やがて岩は子を産むが、産後の肥立ちが悪く、寝込みがちになってしまった。伊右衛門は、そんな岩を面倒だと思うようになった。そんな中、高師直の家臣、伊藤喜兵衛の孫の梅が伊右衛門に恋をした。喜兵衛は、伊右衛門に梅の婿になってくれないかと話した。伊右衛門は、高師直家に仕官することを条件に、これを承諾。そして、按摩師の宅悦を脅して岩と関係を持たせ、それを理由に岩と離縁するという計画を立てた。

また喜兵衛は、岩の容体を心配するふりをしながら容姿が崩れる薬を岩に贈る。宅悦は、醜くなった岩を見て怖くなり、岩に伊右衛門の計画を暴露した。それを聞いた岩は狂乱し、その弾みで側にあった刀が首に刺さり死んでしまった。同じ時、伊右衛門は、家宝の薬を盗んだ小仏小平という男を殺した。そして、戸板に岩と小平の死体をくくり付けて、川に流した。こうして伊右衛門は、首尾よく伊藤喜兵衛家の孫の梅と結婚し、伊藤家へ婿として入ることになった。しかし、婚礼の夜に幽霊を見て錯乱し、梅と喜兵衛を殺して逃げてしまった。一方で、岩の妹の袖は直助という男に姉の敵討ちを依頼し、それと引き換えに身を許した。岩の妹の袖は、姉の仇討ちを薬売りの直助に依頼し、引き換えに直助に身を許した。そこへ、死んだはずの佐藤与茂七が帰って来た。直助に殺された男は、与茂七ではなかったのだった。こうして結果的に不貞を働いてしまった袖は、自ら与茂七と直助に手にかけられ、死んでしまった。死ぬ直前、袖は直助が実は自分の兄であることを告げた。直助は、実の妹と関係を持ってしまった罪悪感から自害した。その頃、伊藤家から逃亡した伊右衛門は、蛇山の庵室で岩の幽霊と鼠に苦しめられていた。真相を知った与茂七は伊右衛門を探し当て、舅と義姉の仇を討った。

牡丹灯籠 明治時代

三遊亭圓朝が25歳の時に書いた落語の怪談噺。1666年に刊行された怪異小説集『御伽婢子』や、牛込の旗本家で聞いた実話、江戸深川の米問屋に伝わる怪談などをもとに創作されました。

『御伽婢子』は、中国・明の時代の怪異小説集『剪灯新話』の中の「牡丹燈記」を抄訳、改編したもの。そのあらすじは「若い女の幽霊が男と逢瀬を重ねたが、女が幽霊であることが男にばれてしまい、男は幽霊封じをした。女の幽霊は男を恨んで殺した」というものです。圓朝は、この「牡丹燈記」の話に、殺人、仇討ち、親子再会などの事件と、それらに絡む登場人物たちが複雑なドラマを繰り広げるという物語にしました。明治25年(1892年)には、三代目河竹新七が『怪異談牡丹灯籠』として歌舞伎化し、五代目尾上菊五郎主演で上演されました。

牡丹灯籠

浪人の萩原新三郎と旗本・飯島平左衛門の娘のお露は、春の梅見の席で出逢い、互いに一目惚れをした。しかし、お露の父、平左衛門は交際に猛反対し、二人は会えなくなってしまった。お露は病になり、失意のうちに死んでしまう。それを悲しんだ乳母のお米もお露の後を追って死んだ。こうして幽霊になったお露とお米は、牡丹の形の灯籠を手に「カランコロン」と駒下駄を鳴らしながら、毎晩彷徨うようになった。この頃から、新三郎は日に日にやつれていった。ある夜、新三郎の下働きの半蔵は、新三郎が骸骨と寄り添っているのを見た。その骸骨は、幽霊になったお露だった。新三郎に何かあったら自分の仕事がなくなると思った半蔵は、妻のお峰と共に家中にお札を貼った。お露とお米は、お札のせいで家の中に入れなくなった。お米は、半蔵とお峰に「お露の望みを叶える手助けをしてくれないか」と頼んだ。それと引き換えに、お峰は新三郎に万一のことがあっても自分たち夫婦が困らないようにと、お米に金百両を要求。お米は了承し、夫婦に百両を渡した。半蔵とお峰が、約束通りに貼ったお札を全て剥がすと、お露とお米は新三郎のところへ飛んで行った。お露が「もう愛しい人を離さない」と念じると、新三郎は自らの手で自分の首を絞め、死んでしまった。

コラム♦♦♦怪談話を聞くと本当に体温が下がる?!♦♦♦

「怖い話で背筋がゾッとして寒くなる」ということで、怪談は夏の風物詩となっていますが、寒くなるのは気のせいではなく、本当に体温が下がるから、ということをご存知でしょうか。 「NEWSポストセブン(www.news-postseven. com)」7月24日付の記事によると、国際医療福祉大学医学部教授・山王病院心療内科医師の中尾睦宏さんが行った実験で、「寄席に集めた被験者を怪談を聞くグループと普通のお題目を聞くグループに分け、それぞれの体感温度と皮膚表面温度を比較する」というものがありました。その結果、怪談を聞いたグループの平均体感温度は、普通のお題目を聞いたグループと比較して4℃以上も下がったのだそうです。加えて、手のひらの皮膚表面温度も低下していました。 怖い話などで不安や恐怖などを感じると、脳が手や脚などの大きな筋肉に血液を多く送るように、という指令を出し、身体がいつでも動かせるよう準備をします。この状態になると、手脚の先へあまり血液が回らなくなって抹消血管が収縮し、体温が下がるのです。 また、中尾さんによると、人間が外から得る情報の8割は視覚からと言われているため、照明を薄暗くするなど視覚的な工夫を凝らすとさらに寒くなる可能性があるのだとか。今夜はクーラーを切り、怪談話で涼んでみてはいかがでしょうか?

(日刊サン 2018.07.28)